Vom Bergdorf zur Tourismusgemeinde

von Walter Mooslechner

Vorgeschichte

Über Jahrhunderte war das Großarltal ein ausgesprochenes Bergbauerngebiet mit bäuerlichen Betrieben bis hinauf auf 1.300 Höhenmeter. Das Wirtschaftsleben früherer Jahrhunderte prägten die reichen Kupfervorkommen, die vielen Menschen im Tal Brot und Arbeit gaben. Laut schriftlicher Überlieferung wurde etwa im Jahre 1637 eine Jahresproduktion von über 650 Zentnern Kupfer erreicht. Aus diesem Grunde entwickelte sich die Bergbausiedlung Hüttschlag, und Großarl wuchs in dieser Zeit zum Markt.

Die Hüttenanlagen standen in Hüttschlag, die Verwaltung und die meisten Handwerksbetriebe waren im Dorf Großarl. Chronist L. Hübner zählte um 1776:

61 Gewerbe, davon 32 Real- und 29 Personalgewerbe - darunter fünf Müller, sieben Krämer, zwei Bäcker, acht Wirte, vier Sägemüller, drei Schmieden, eine Schlosserei, einen Bader, zwei Walkstampfer, zwei Branntweinschenken, sieben Schneider, fünf Schuster, einen Wagner, einen Glaser, zwei Kürschner, einen Sattler, einen Tischler, sieben Weber und einen Klampferer.

Auch viele Kleinbauern fanden hier einen willkommenen Nebenerwerb. Der Mangel an ergiebigen Erzbeständen sowie weitere Gründe führten 1862/63 zur Einstellung des Hüttenbetriebes.

Das bedeutete einen abnormen Aderlass für das Tal, der die Verarmung zahlreicher Talbewohner zur Folge hatte. Viele Bergknappen wurden arbeitslos. Bis in die Fünfzigerjahre des 19. Jahrhunderts waren Viehzucht und Holzwirtschaft die wichtigsten Lebensgrundlagen.

Um die Mitte des 19. Jahrhunderts entdeckten die Menschen die Schönheit unserer Bergwelt und der Natur. Der Österreichische Alpenverein (gegr. 1862) und der Österreichische Touristenclub (gegr. 1873) verbreiteten den Alpinismus und brachten neue Impulse im Tourismus. Der Fremdenverkehr konzentrierte sich zunächst aber auf wenige Orte, in denen die ersten größeren Hotels entstanden. Natürlich hatte auch der Bau der Eisenbahn auf die Entwicklung des Fremdenverkehrs einen wesentlichen Einfluss.

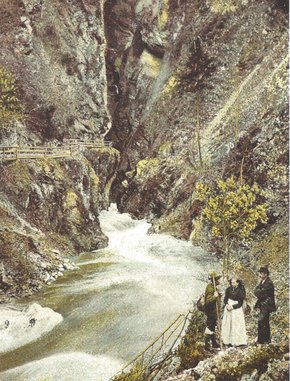

Auch der Bezirkshauptort St. Johann im Pongau konnte mit der wildromantischen Liechtensteinklamm schon sehr bald viele Besucher anziehen. Es begann im Jahre 1875, als sich einige Pongauer Alpenvereinsmitglieder der Aufgabe stellten, die Großarler oder Arler Klamm - wie sie damals noch hieß - der Öffentlichkeit zugänglich zu machen.

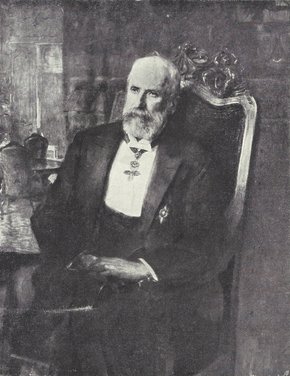

Fürst Johann II. von und zu Liechtenstein, auch Jagdherr in Großarl, stellte für die Erschließung einen namhaften Betrag zur Verfügung. Durch die großartige Spende sollte der Name Liechtensteinklamm für immer mit der berühmten Schlucht verbunden sein.

In der Jahreshauptversammlung der Alpenvereinssektion am 18. 12. 1876

konnte vermeldet werden: „Mit Stolz und hoher Befriedigung darf die Sektion darauf hinweisen, dass die von ihr ausgeführte Erschließung der Großarler Klamm allein dem Markte St. Johann im Sommer 1876 einen Besuch von über

12.000 Fremden eingetragen und eine beispiellose Hebung aller Gewerbe des

ganzen Marktes und seiner Umgebung ...

Erst ein Jahr zuvor (1875) war die Gisela-Bahn (benannt nach der ersten Tochter des Kaiserpaares) von Salzburg bis Wörgl eröffnet worden. Wie einem Schreiben vom 23. Mai 1876 der Direktion „k.k. Kaiserin Elisabeth Bahn" zu entnehmen ist, stellte man zur Eröffnung der Klamm sogar einen Sonderzug ein. Leider konnte man im damals noch weitgehend unbekannten Bergdorf Großarl aus diesen besonderen Gegebenheiten in unmittelbarer Nachbarschaft kaum einen Nutzen ziehen.

Allerdings hatte das Jagdwesen im Tal eine besondere Bedeutung. Speziell auch die böhmischen und ungarischen Latifundienbesitzer hatten ihre Freude daran, einige Wochen in der schönen Bergwelt zu jagen. Zu diesem Zweck pachtete man Teile der Staatsforste, unproduktive Berg- und Gletschergebiete sowie Almgebiet und Lehen wurden angekauft. Zur gemeinsamen Benützung der Jagdreviere im Tal kam es zur Gründung von mehreren adeligen Jagdgesellschaften. Zahlreiche Talbewohner fanden hier eine willkommene Beschäftigung und viele Gäste (wohl die ersten Touristen) aus der Monarchie erfreuten sich unserer schönen Bergwelt. Über Jahrhunderte waren die entlegenen Dörfer Großarl und Hüttschlag nur mittels Pferdegespannen über das schmale Felssträsslein erreichbar. Es muss wohl für die ganze Talbevölkerung eine Sensation gewesen sein als 1904 Dr. Friedrich Freiherr von Leitenberger samt Frau und Chaffeur per Automobil - vermutlich dem ersten - im Großarltal eintraf.

© Archiv Walter Mooslechner

© Archiv Walter Mooslechner

© Archiv Walter Mooslechner

© Archiv Walter Mooslechner

Hinweis!

Diese Seite ist noch im Aufbau! Laufend werden weitere Inhalte folgen.

Schau einfach wieder vorbei!

Möchtest DU über neue Inhalte informiert werden?